私の心情(310)―単身男は弱いよ、資産水準の満足度

先週のブログでは、「年代が上がるにつれて、同じ資産水準でも満足度は高まる傾向がある」という仮説のもと、資産水準の満足度を目的変数に、関連13項目を説明変数とした重回帰分析を行いました。その結果、年齢と資産水準の満足度には正の有意な関係がみられました。すなわち、人は“残りの人生をカバーできるか”という視点で自身の資産への満足度を判断している可能性があります。

先週のブログでは、「年代が上がるにつれて、同じ資産水準でも満足度は高まる傾向がある」という仮説のもと、資産水準の満足度を目的変数に、関連13項目を説明変数とした重回帰分析を行いました。その結果、年齢と資産水準の満足度には正の有意な関係がみられました。すなわち、人は“残りの人生をカバーできるか”という視点で自身の資産への満足度を判断している可能性があります。

60代6000人の声、3割は配偶者なし

しかし、もう少し掘り下げた分析をしてみると、年齢と資産の満足度の関係は常に成り立っているわけではないことが分かりました。今回は、男性・女性、配偶者あり・なしの2軸で4つのグループを作って、それぞれに同様の重回帰分析を行って、年齢の持つ資産水準の満足度に対する影響度を紹介します。また合わせて他の変数が持つ影響にも言及します。

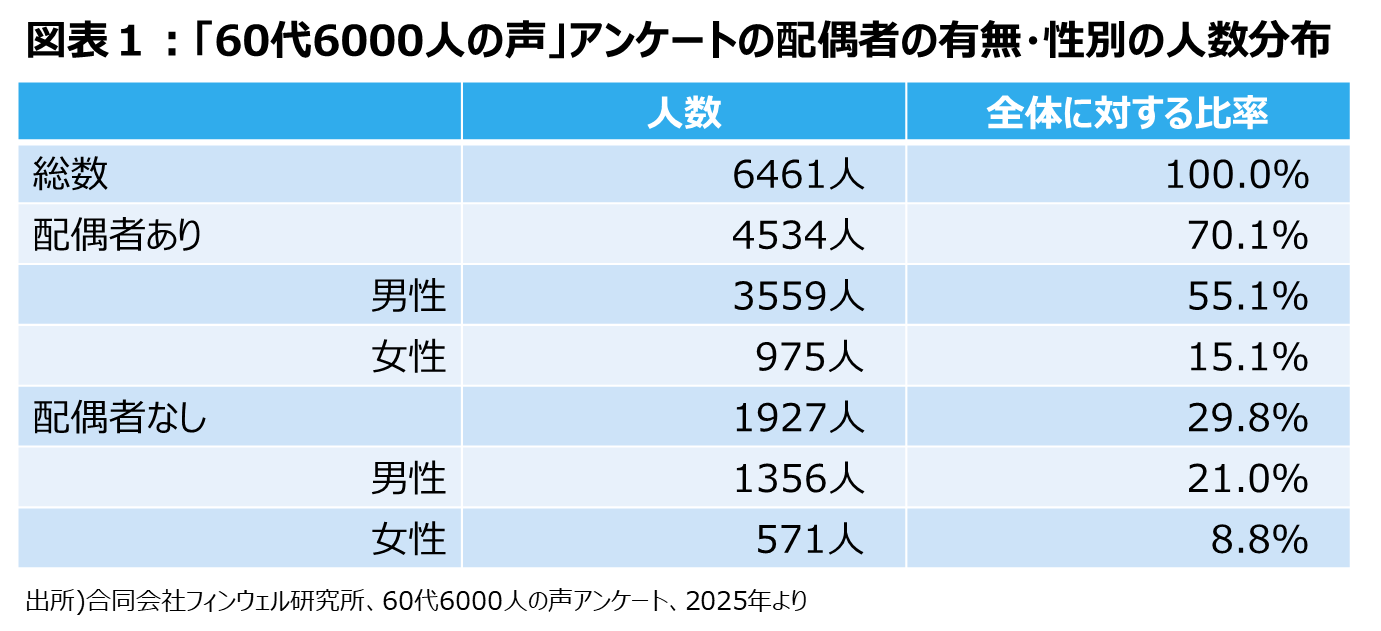

なお、「60代6000人の声」アンケートの回答者は6461人で、そのうち配偶者なしと回答した人は1927人、構成比は29.8%、女性は1546人、同23.9%で十分に分析できる人数です。

配偶者なし男性のみ年齢は資産水準の満足度に影響しない

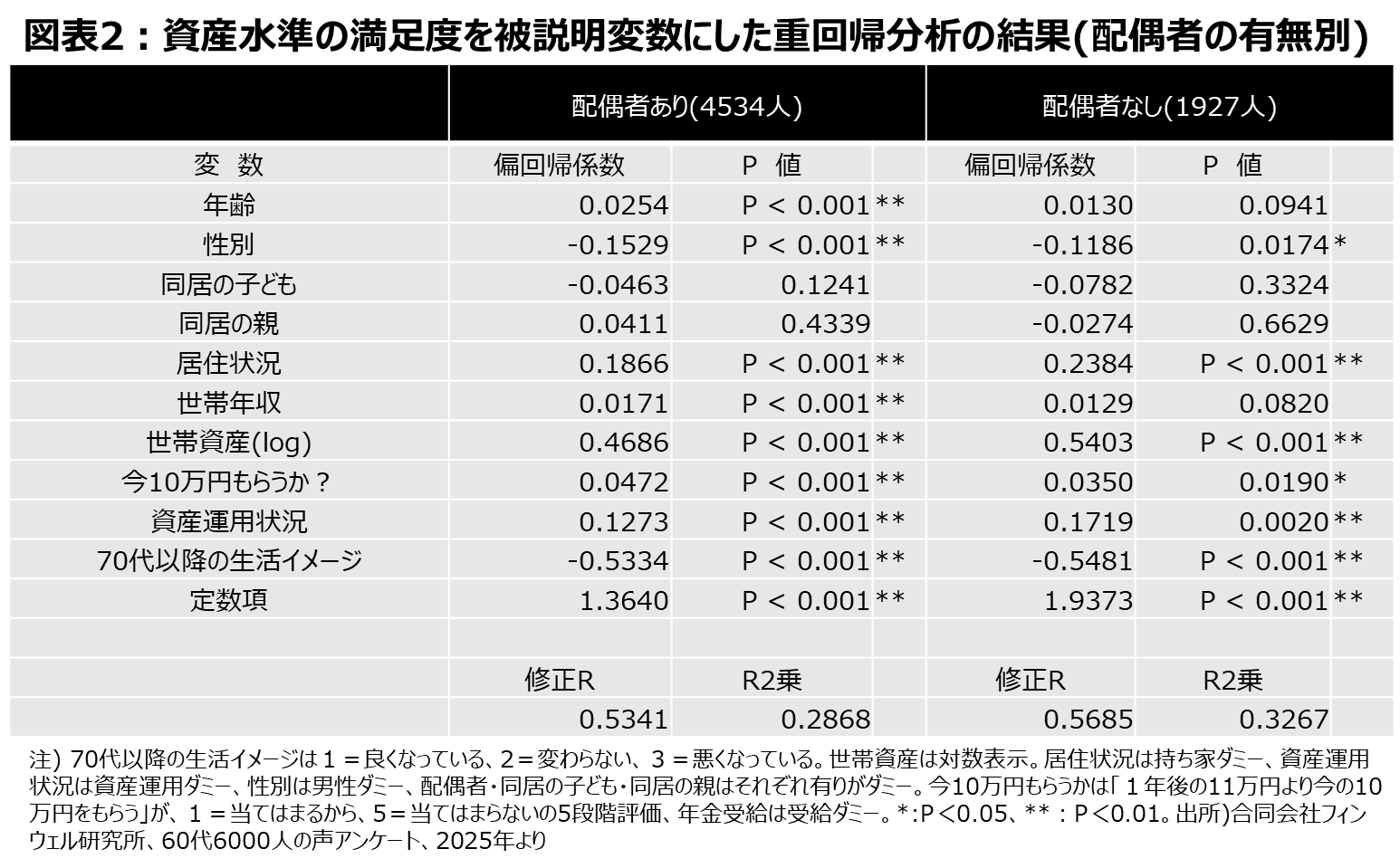

重回帰分析の結果は、図表2から図表4に掲載していますが、そこからわかるポイントをそれぞれ検討してみたいと思います。

まずは年齢の資産水準の満足度への影響ですが、配偶者なし世帯では、その関係は係数こそプラス(年齢が高ければ資産水準の満足度は高い)でしたが、「有意性が低い」という結果になりました(図表2)。さらに配偶者なし世帯を男女に分けて分析すると、配偶者なし男性では、年齢と資産水準の満足度との間に統計的に有意な関係がみられませんでした。一方、同じ配偶者なしでも女性では有意な関係が確認されました。すなわち単身男性だけが年齢を重ねても資産水準の満足度が高まらないという特徴が明らかになりました(図表3)。

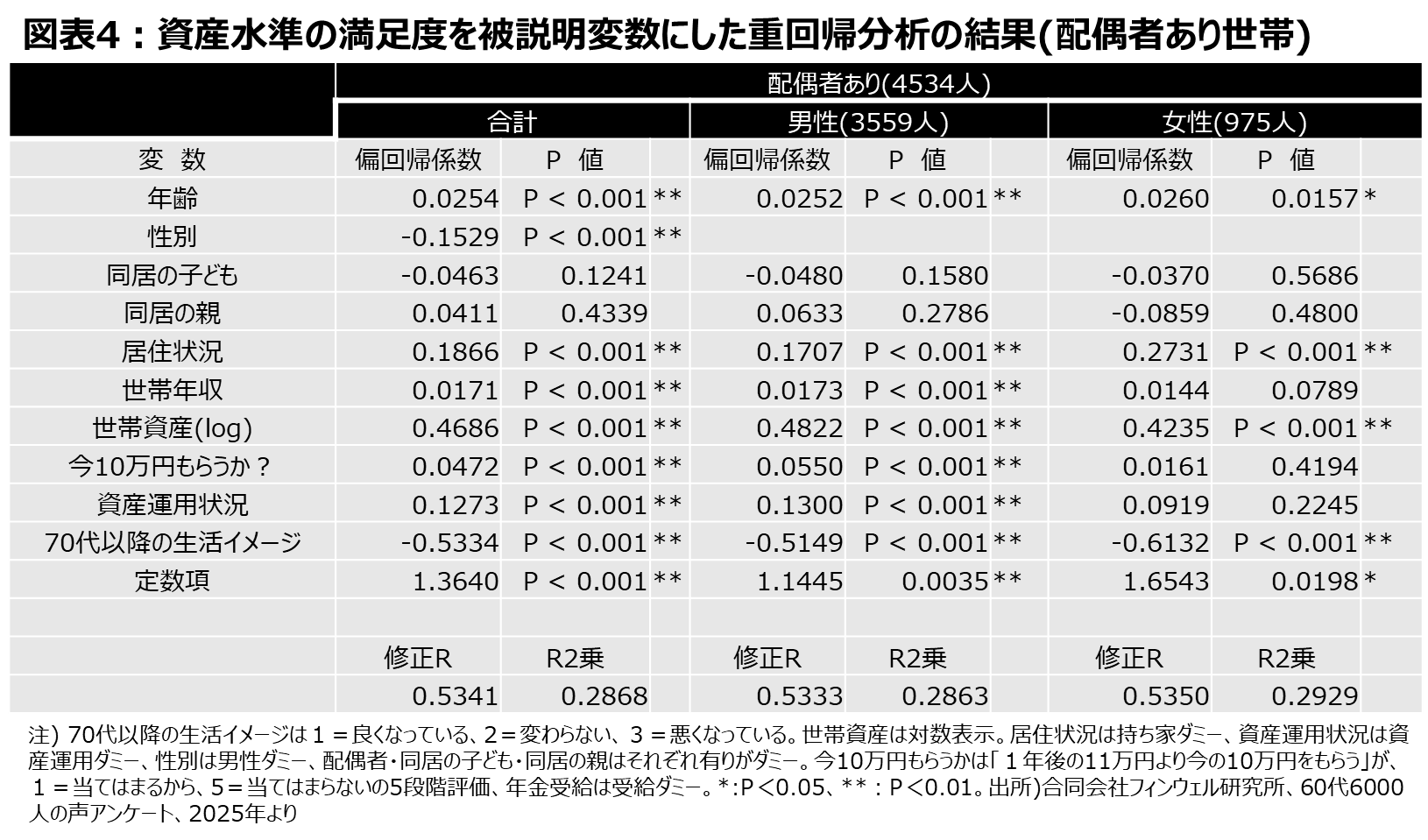

60代の配偶者のいない男性は、ほかのグループと違って、年齢が高くなっても資産水準の満足度に明確な影響を持っていないことが分かります。その分、資産水準そのものの影響度が大きかったり(配偶者あり男性の係数は0.4822、配偶者なし男性のそれは0.5112)、持ち家の影響が大きかったり(配偶者あり男性の係数は0.1707、配偶者なし男性のそれは0.2300)しています。

配偶者がいないのであれば持ち家は重要

持ち家であるかどうかの影響も、配偶者の有無によってかなり違いがあります。それぞれの係数は配偶者ありが0.1866で配偶者なしが0.2384です。ひとりで生活する実状を考えると、持ち家であれば資産水準の満足度が高くなることは容易に想像できます。

同様の傾向は資産水準そのものの影響度でも明確に出ています。配偶者ありの係数は0.4686ですが、配偶者なしの場合は0.5403です。

60代にとっては年収よりも資産額が重要

重回帰分析の結果からは、60代にとって年収よりも資産額の方が重要であることが示されています。退職をすれば、年収は下がることがほとんどですし、年金はその金額が途中から増えることはありません。そのため金銭面では収入よりも資産に依存することが大きくなります。資産水準の満足度への影響度合いが「年収<資産」になることは容易に想像できます。どのグループにおいても資産水準(log)の偏回帰係数は、世帯年収の係数を大きく上回っていました。つまり収入よりも資産の多寡が満足度を左右していることが確認できたわけです。

ちなみに世帯年収で有意なプラスの関係を示しているのは、配偶者ありの男性のみです。60代といえども勤労収入が見込める人がこのグループには多いのかもしれません。ちなみに階級値の平均を取ってみると、配偶者あり男性の世帯年収は約620万円と、配偶者なし男性の360万円に比べかなり差が大きいことがわかります(図表4)。

親子関係は資産水準の満足度に影響しないとはいえ・・・

親や子どもの同居と資産水準の満足度には、有意性のある関係が見いだせませんでした。ただ、ここでも係数の符号をみると、少し特徴が窺えます。同居の親がいると資産水準の満足度が高まる関係(係数がプラス)だったのは、配偶者あり男性のグループのみで、同居の子どもがいることが資産水準の満足度を高める関係(係数がプラス)だったのが、配偶者なし女性のみでした。

何かそれぞれのグループの胸の内がうかがえるような気がします。それぞれの生活背景や心の支えの違いが反映されているのかもしれません。

近視眼的でない人は資産水準の満足度が高い

「今10万円をもらうか」の変数は、1年後の11万円よりも今の10万円をもらうという考え方が当てはまるかどうかをみることで、数値が小さいほどお金に関して近視眼的であることを示しています。係数の符号がプラスとなっていることは、「近視眼的でない人ほど資産水準の満足度が高い」という関係にあることを示しています。

この係数は回答者全体でも、配偶者の有無で分けても、有意なプラスの関係が認められるのですが、男性と女性で分けて分析すると結果が異なります。配偶者の有無にかかわらず、女性は係数に有意性が無くなっており、近視眼的であるか否かは資産水準の満足度に影響していないといえます。

女性は運用と資産水準の満足度に関係がない

同様に、資産運用をしていることと資産水準の満足度との間に明確な関係があると示せているのは男性のみで、女性は配偶者の有無にかかわらず有意水準が低いままになっています。

年齢と配偶者有無の状況は毎年変わる、それに備える必要がある

加齢が資産水準の満足度を高めるという結果はポジティブに受け止めることができるのですが、残念ながら配偶者なし男性はその関係がありませんでした。単身世帯が2割を超える現在、年齢を味方に付けにくい配偶者なし男性の存在は、大きな意味を持ちます。その不足分を補うために、持ち家の確保、資産水準の積み増しなどの自助的な備えの重要性が一段と必要になると考えます。

一方で女性は、平均寿命を参考にすれば、今後70代、80代と進むうちに配偶者ありの女性も、配偶者なしに変わっていくことになります。その準備を考える時には、60代の女性の配偶者ありと配偶者なしの比較は重要でしょう。ただ、資産水準の満足度に与える影響は、それほど大きく違いませんでした。有意性のある変数は配偶者の有無で違いはありませんでした。ただ、唯一違いがあるといえるのは世帯資産(log)の偏回帰係数で、配偶者なし女性が0.6255とかなり高くなっている点です。一段と資産水準そのものが満足度に対する影響度を高めることを示していますので、将来の状況に備え、今の内から資産水準のコントロールを意識することが大切になります。