私の心情(305)―英国、資産の取り崩しアドバイスのアセスメント・ツール

英国金融当局FCAは、資産の取り崩しアドバイスに対するアセスメント・ツールを公開しており、今回のブログではその概要を紹介します。これが、そのまま日本の資産取り崩しアドバイスに適用できるとは思えませんが、その内容を概観して、どんな目線でアセスメントをしようとしているのかを見ることで、日本で何か参考にできることはないかと考えるいいチャンスになると思います。

英国金融当局FCAは、資産の取り崩しアドバイスに対するアセスメント・ツールを公開しており、今回のブログではその概要を紹介します。これが、そのまま日本の資産取り崩しアドバイスに適用できるとは思えませんが、その内容を概観して、どんな目線でアセスメントをしようとしているのかを見ることで、日本で何か参考にできることはないかと考えるいいチャンスになると思います。

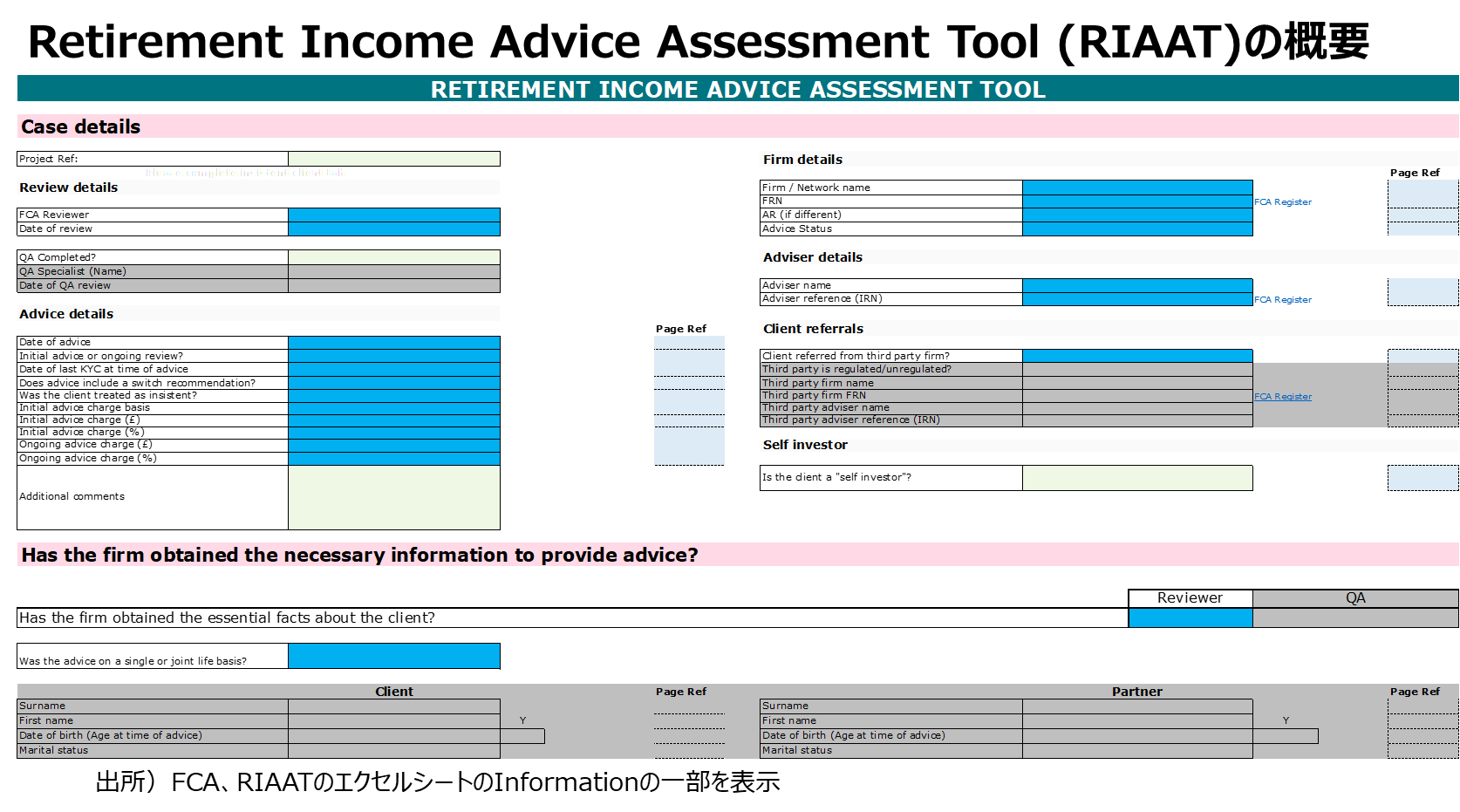

Retirement Income Advice Assessment Tool (RIAAT)

英国の金融当局であるFCAが、「退職所得に関するテーマ別レビュー」を行う中で、開発したものがRetirement Income Advice Assessment Tool(RIAAT、資産の取り崩しアドバイスのアセスメント・ツール)です。また、当該テーマ別レビューは、2024年3月にRetirement income advice thematic reviewとしてリリースされています。

FCAのサイトでは、RIAATの意義やその目的を次のように記載されています。「現在の RIAAT を使用して、過去に提供した資産の取り崩しアドバイスについて、または過去のビジネスレビューを実施する際の、または苦情を受けた場合に利用することができる」、「このRIAATは、アドバイスと開示の適合性を確認する際に考慮すべき重要な要素を定めていて、アドバイザー企業がFCAの期待していることを理解できるようにしている」と指摘しています。

日本でも、資産の取り崩しに関してアドバイスを行うアドバイザー、アドバイス企業、そしてそうした企業のコンプラアイアンス・チェックの目線でも参考になる資料だと考えています。

RIAATの確認ポイント

添付のURLからエクセルシートをダウンロードしていただくと詳細を確認することができますが、要点をまとめておきます。なお、英国では企業年金は勤務した企業ごとに設定するため、複数の企業年金を保有することが一般的で、その移管に関するアドバイスがここでの主眼になっています。

面談の詳細(確認者目線でのポイント)

チェックの詳細:FCAのチェック者、チェック日、QAは完了しているか、QA担当者名、QA実施日

アドバイスの詳細:アドバイス実施日、当初アドバイスか継続アドバイスか、直近のKYC確認日、スイッチングのアドバイスを含んでいるか、自己判断を貫く顧客(Insistent client)として扱ったか、当初アドバイスの料金(率、金額)、継続アドバイスの料金(率、金額)、追加コメント

アドバイス企業の詳細:企業名、登録番号他

アドバイザーの詳細:アドバイザー名、登録番号

紹介者の詳細:他社から紹介された顧客か、紹介した会社は登録企業か、紹介企業名と登録番号、紹介したアドバイザー名と登録番号

顧客が自身で投資判断をする人か?

会社はアドバイスを提供するために必要な顧客の基本的な情報を入手できているか?

基本的な事実:氏名、生年月日、婚姻状況、雇用状況、適用税率、英国居住者か、健康状態、扶養家族、脆弱な顧客であるか、その脆弱性は、

投資、退職後の資産の取り崩しの目的:優先順位を付けた目的の列挙

リスクプロファイル:顧客のリスク・トレランスとその評価ツールを使っているか(そのツール名)、顧客のリスク・キャパシティとその評価ツールを使っているか(そのツール名)

投資の知識と経験:顧客の投資知識と経験を確認しているか

支出状況(現在状況と退職後の状況):退職後の支出計画、月次・年次の支出状況、基礎的な支出額、ライフスタイルに合わせた支出、非裁量的支出、貯蓄に対する裁量的支出の比率

資産状況:現在の年収、取り崩し対象資産以外の退職後収入の源泉(公的年金など)、その他の資産(投資、不動産など)、負債(住宅ローンなど)

移管元の年金スキームに関する情報:移管元の年金の種類、移管する商品名、顧客の現在勤務中の年金スキームか、該当商品の現在資産額、移管価額、継続的な費用、移管費用、移管先の年金の種類、移管先金融機関

提供するスキーム、ソリューションに関する情報:商品名、提供金融機関名、顧客の現在の勤務先のスキームか、現状の資産価額、プラットフォーム名、コスト、Investment Pathway(DCの引き出しに関する標準的な選択)の一環か、投資一任を勧めるのか、その場合の業者名、引き出し方法、引き出し戦略(頻度、一括か否かなど)、など

これらのほかにも、サステナビリティ・アセスメント、ディスクロージャー・アセスメント、自己判断を貫く顧客(Insistent client)であるかどうかのアセスメントなどもエクセルシートにはタグで表示されているので参考にして下さい。

自己判断を貫く顧客への対応

個人的には、その中で自己判断を貫く顧客の確認作業はちょっと興味深いと思いました。確認には4つのステップが想定されています。

最初に対象顧客は、自己判断を貫く顧客であるか否かの確認をしたうえで、

ステップ1:アドバイザー企業は同顧客に必要な情報を提供したか

ステップ2:顧客がアドバイスに反して行動していることを顧客から確認の取ったか

ステップ3:同顧客がアドバイスに反して取引を希望する際に、会社が改めて別の提案する場合に、そのアドバイスが当初の推奨とは別なものであることを明示できているか

ステップ4:会社はこのプロセスを記録しているか

アドバイスをしても、それをなかなか参考にせず自分の考えを通す人は一定数いるものですが、そうした場合に記録を残しておくことが、アドバイザーとして、後日のトラブルに備える大切なアプローチといえます。